Banyak peristiwa penting di kolong langit ini yang dianggap sebagai titik balik peradaban. Penemuan api, revolusi industri, perang dunia hingga pandemi adalah sedikit dari banyak peristiwa besar itu. Hari ini – entah harus sedih atau bangga – kita pun ditakdirkan berada di tengah peristiwa besar dan bersejarah itu: pandemi covid-19.

Jika peristiwa besar di masa lalu hanya bisa kita baca lewat internet atau buku sejarah, maka hari ini kita sejatinya sedang menulis dan menentukan arah masa depan itu sendiri. Manusia sebagai koloni ”penguasa” planet bumi, sedang berada di titik persimpangan yang kritis. Mau ke mana kita setelah (pandemi) ini?

Coba kita renungkan kembali. Pandemi yang kita alami ini bukanlah kutukan. Ia tak lain adalah konsekuensi atas setiap tindakan yang kita ambil. Sebagai peringatan keras, pandemi memaksa kita untuk memeriksa ulang setiap praktek hidup sekaligus tujuan hidup kita.

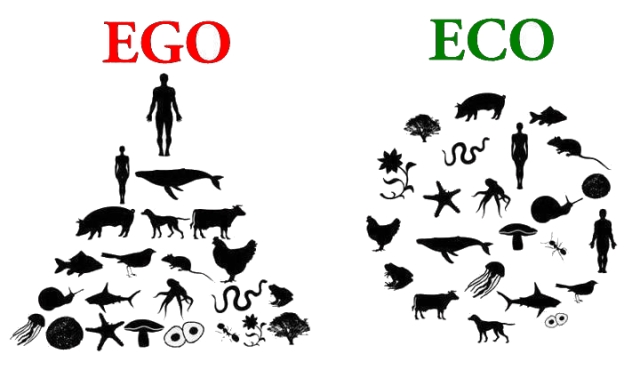

Pandangan bahwa manusia lebih superior dibanding makhluk lain di planet ini adalah pandangan ”sesat” pertama yang harus direvisi. Apa buktinya? Dengan virus yang super mini dan kasat mata saja kita bisa tak berdaya. Maka sekarang adalah waktu yang tepat untuk deklarasi bahwa kita tak lebih hebat dari makhluk bumi lainnya. Kita sama saja dengan badak bercula satu atau harimau jawa yang bisa punah kapan saja.

Karena kita bukanlah makhluk terhebat di muka bumi, maka kepercayaan bahwa bumi dan segala isinya ini disediakan ”hanya” untuk melayani kebutuhan manusia juga harus dihapuskan. Eksploitasi alam dan sumber daya yang berlebihan harus dihentikan. Pertumbuhan ekonomi, yang dipuja-puja banyak pemimpin negara dan menjadi indikator keberhasilan, harus digeser ke arah keberlanjutan lingkungan sebagai prioritas.

Sumber terjadinya lingkaran setan eksploitasi tentu adalah nafsu konsumsi yang tak terkendali. Jika ‘keinginan’ manusia dibiarkan terus melampaui ‘kebutuhan’-nya, maka bisa-bisa lautan dan samudera kita akan dipenuhi sampah plastik, hutan-hutan tropis dengan keanekaragaman hayati di dalamnya akan tinggal menjadi kenangan, dan kepunahan masal akibat perubahan iklim pun mustahil dihindari.

Mengurangi konsumsi sama dengan mengurangi emisi sama dengan mengurangi sampah sama dengan menyelamatkan planet bumi. Itu adalah rumus baru masa depan yang harus kita anut dan ajarkan pada diri sendiri dan anak cucu kita nanti.

Bukan hanya eksploitasi alam, eksploitasi pada manusia – sebagai bonus dari sistem kapitalisme yang kita anut – juga harus disudahi. Anggapan bahwa manusia adalah alat produksi yang setara dengan mesin bubut atau mesin jahit, haruslah dikubur dalam-dalam. Jika masih banyak orang yang harus banting tulang dari pagi hingga larut malam demi mendapat uang yang hanya cukup untuk bertahan hidup setengah bulan, tentu kita tak boleh diam. Manusia perlu menyudahi segala praktek ‘kejahatan’ pada sesama itu dengan semangat membara sebagaimana kita ingin menyudahi praktek perbudakan di masa lalu.

Pandemi juga mengajarkan bahwa ketika pasar dan negara ‘gagal’ atau gagap menyelamatkan kita, maka keluarga dan komunitas adalah modal sosial terakhir yang kita punya untuk bertahan hidup. Sayangnya selama ini kita lupa, banyak pekerjaan di dalam rumah tangga, keluarga, dan komunitas yang luput dari apresiasi ekonomi. Mengurus anak, memasak, merawat orang tua, mengelola lingkungan (RT/RW) serta ‘pekerjaan’ sosial lainnya seringkali dianggap sebelah mata dan karenanya tidak pernah mendapatkan bayaran atau sedikit sekali mendapat apresiasi. Padahal, itulah pekerjaan esensial yang tanpanya kita akan kesulitan mencapai kebahagiaan.

Perubahan pola konsumsi harus pula diiringi perubahan pola kerja. Jika konsumsi milyaran orang bisa dikurangi, maka akan memaksa produksi atau pertumbuhan ekonomi untuk ikut melambat. Jam-jam operasi pabrik, gedung-gedung perkantoran, kendaraan pribadi dan transportasi publik pun akan ikut berkurang kesibukannya. Lebih banyak energi yang bisa disimpan dan dihemat dari berkurangnya pemakaian listrik dan bahan bakar lainnya. Pencemaran udara, air, dan suara akan turut berkurang drastis sebagaimana bumi bisa sedikit bernafas lega selama manusia dikurung di dalam rumah masing-masing karena pandemi.

Pengurangan jam dan hari kerja formal juga berarti kita punya waktu lebih banyak untuk keluarga, teman, lingkungan, dan melakukan aktivitas seni, sosial dan sukarela lainnya. Hobi dan bakat-bakat yang selama ini terpendam karena himpitan ekonomi, akan bisa ‘dieksploitasi’.

Apakah itu berarti akan lebih banyak pengangguran, kekacauan dan krisis akibat pelambatan ekonomi? Justru kalau kita teruskan atau kembali pada praktek-praktek yang ada kemarin, maka ketimpangan, pengangguran, kekacauan, dan krisis itu akan lebih cepat dan jauh lebih dahsyat dampaknya.

Otomatisasi dan robotisasi yang sedang dan terus akan dicapai kemajuannya oleh peradaban manusia mestinya bisa dijadikan sumber kesejahteraan baru di masa depan. Jam kerja yang lebih sedikit dan ‘pengangguran’ di masa depan haruslah dirayakan sebagai momen ‘pembebasan’, karena akhirnya manusia tak perlu lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya, eksploitatif, dan tak manusiawi. Tapi itu tentu semua ada syaratnya: terpenuhinya kebutuhan dasar untuk semua tanpa kecuali. Mulai dari pangan, sandang, papan, hingga internet, pendidikan, kesehatan, dan rasa aman serta keadilan.

Skema Jaminan Penghasilan Dasar kepada setiap warga negara, misalnya, akan mampu memenuhi tiga kebutuhan dasar yang pertama (pangan, sandang, dan papan). Sisanya bisa dipenuhi dengan menerapkan pola-pola negara kesejahteraan dimana akses, kualitas, dan prioritas eksekusi kebijakannya memiliki ciri keberpihakan pada kepentingan publik yang lebih luas, bukan hanya segelintir elit atau penguasa.

Tiga ide di atas (mengendalikan konsumsi, mengurangi hari kerja, dan menuntut jaminan penghasilan dasar universal) nampaknya bisa menjawab pertanyaan: mau kemana kita setelah (pandemi) ini?

Tentu Anda boleh untuk tidak sepakat. Tapi kalau Anda setuju dengan pandangan di atas, jangan ragu untuk ikut membagikan tulisan ini agar lebih banyak yang percaya dan lebih cepat menjadi kenyataan.

Columbia-MO, 9 Juli 2020